Ma bien chère femme,

Je m’occupais, hier, de mon installation, lorsque, dans mon nouveau logement, j’ai reçu ta lettre. Je ne puis te dire combien j’ai été navré de voir que tu proposais de me laisser seul quelque temps encore ! Ma Minna aimée, il n’est plus possible que nous restions jamais séparés l’un de l’autre : je le sens de nouveau, à présent, du plus profond de mon cœur. Ce que tu es pour moi, rien au monde ne pourrait m’en tenir lieu. Quand je n’ai pas d’occupations, je me désole d’autant plus d’être sans toi ; et quand je me suis fatigué toute la journée, et que vient le soir, et que je ne te trouve pas à m’attendre chez moi, mon chez-moi, qui d’ordinaire m’est si bienfaisant, me devient insupportable. Et puis, il y a un endroit de ta lettre que je n’arrive pas à comprendre : tu me parles d’une « nécessité » qui, peut-être, nous forcerait à rester séparés quelque temps encore ! Où donc est cette nécessité ? Lorsque jadis, pour essayer d’exécuter mes plans et mes espoirs présomptueux, que d’ailleurs tu ne partageais point, j’ai entrepris le voyage de Russie, dans des conditions qui auraient découragé l’homme même le plus intrépide ; lorsque, parmi des dangers de toute sorte, je me suis embarqué à Pillau, pour une expédition terriblement incertaine, qui devait me conduire à un but plus incertain encore : est-ce que, dans ces moments-là, tu m’as parlé d’une « nécessité » de te séparer de moi ? Alors, par Dieu, si tu l’avais fait j’aurais dû te donner raison : mais l’idée ne t’en est pas venue ! Lorsque la tempête et le péril étaient au comble, lorsque, pour récompense des peines que tu avais subies avec moi, tu voyais devant toi une mort effroyable, tu m’as simplement prié de te tenir bien embrassée, afin que, jusque dans la mort, nous ne fussions pas séparés. Lorsque, à Paris, nous nous trouvions immédiatement sur le point de mourir de faim, plus d’une occasion s’est offerte à toi de te sauver en me laissant à mon sort ; un seul mot de toi, et Mme de Zech t’aurait emmenée avec elle à Gotha, ou bien encore Mme Leplay t’aurait prise pour compagne de voyage : pourquoi donc, alors, n’as-tu jamais parlé d’une « nécessité » de nous séparer ? Alors, vois-tu, je n’aurais rien eu à te répondre ! Mais maintenant, où je sens que je tiens de plus en plus mon avenir dans mes mains ; maintenant, je te le demande, pourquoi me parles-tu de cette nécessité ? Dis-moi donc ce qui, tout d’un coup, t’a rendue si peureuse ?…

Viens, viens, viens ! Et tout de suite ! Lundi, lundi ! Ah ! si nous pouvions être déjà à lundi !

Mon cher vent du Sud, souffle encore plus fort !

Tout mon cœur désire et appelle ma Minna !

Adieu, ma chérie, ton

Richard.

(Lettre, été 1842)

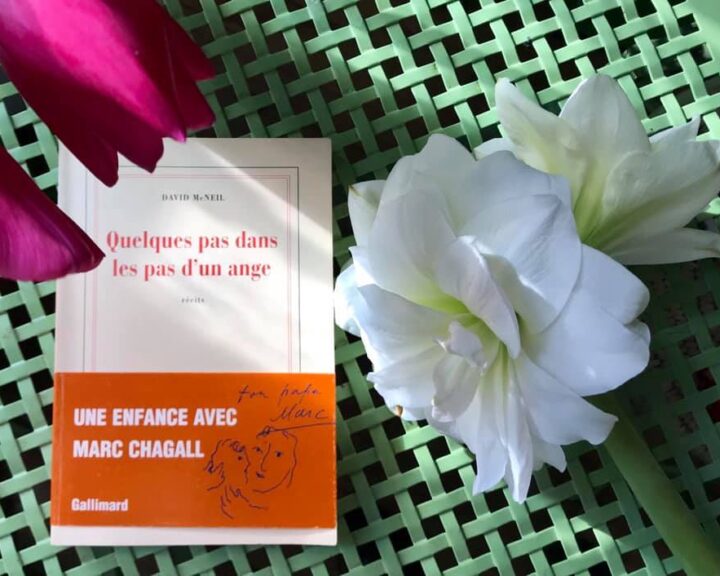

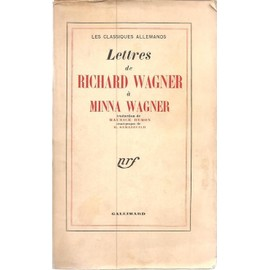

publiées chez Gallimard.

Wagner, Ouverture de Tannhauser, avec Karajan, à découvrir ici.